簡易懸濁法

SIMPLE SUSPENSION METHOD

簡易懸濁法とは

簡易懸濁法とは、錠剤やカプセルを粉砕・開封せず、そのまま温湯に入れ崩壊懸濁させたあと経管投与する方法です。

2001年に本方法の紹介と共に適用可能な医薬品の一覧を掲載した「内服薬 経管投与ハンドブック」が発売されて以来、多くの施設で簡易懸濁法は実施されてきました。さらに2006年4月に改定された「第十二改定 調剤指針」にも「簡易懸濁法」として項目が追加され、現在広く認知・実施されるまでになりました。

簡易懸濁法実施例

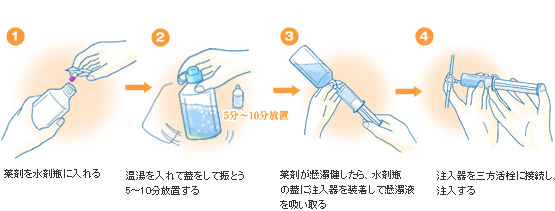

倉田式経管投与法Ver.1

| 注入器 | Exacta-Med オーラルディスペンサー(Baxa社) 自立式チップキャップ付 |

|---|---|

| 三方活栓 | 経口用ストップコック付三方活栓(Baxa社) Baxa社連絡先(株)ユヤマ(TEL:03-5628-1461) |

| 水剤瓶 | 連絡先(株)シンリョウ(TEL:0120-7-11296) |

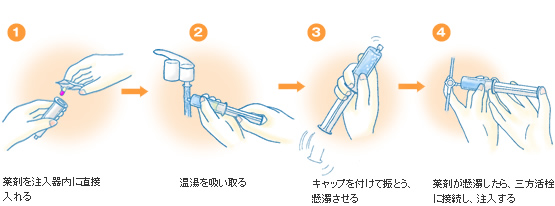

倉田式経管投与法Ver.2

| 注入器 | Exacta-Med オーラルディスペンサー(Baxa社) 自立式チップキャップ付 |

|---|---|

| 三方活栓 | 経口用ストップコック付三方活栓(Baxa社) Baxa社連絡先(株)ユヤマ(TEL:03-5628-1461) |

| 水剤瓶 | 連絡先(株)シンリョウ(TEL:0120-7-11296) |

簡易懸濁法と粉砕法の比較

簡易懸濁法はこれまで経管投与の際に繁用されてきた粉砕法(いわゆる「つぶし調剤」)に伴う調剤時の問題点(表1)を回避すると共に、多くのメリット(※表2)を持っています。

表1.調剤時の問題に対する粉砕法と

簡易懸濁法との比較

| 調剤時の問題点 | 錠剤粉砕法 | 簡易懸濁法 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 錠剤粉砕 カプセル開封 |

錠剤のまま カプセルのまま |

コーティングに亀裂 カプセル開封 |

|||

| 1 | 物理的安定性 への影響 |

1-1 光の影響 | あり | なし | 多少あり |

| 1-2 温度・湿度の影響 | あり | なし | 多少あり | ||

| 1-3 色調変化 | あり | なし | 多少あり | ||

| 2 | 薬物動態、 薬効・副作用への影響 |

2-1 腸溶性、徐放性の破壊※1 | あり | なし | なし |

| 2-2 吸収・バイオアベイラビリティの変化※1 | あり | 多少あり | あり | ||

| 3 | 感覚器への影響 | 3-1 味、臭いの影響※2 | なし | なし | なし |

| 3-2 剌激感、しびれ感、収敏性※2 | なし | なし | なし | ||

| 4 | 調剤上の問題 | 4-1 粉砕、分割分包によるロス | あり | なし | 多少あり |

| 4-2 混和、混合による配合変化 | あり | なし | なし | ||

| 4-3 他患者薬へのコンタミネーション | あり | なし | なし | ||

| 5 | 調剤者への影響 | 接触、吸入による健康被害 | あり | なし | 多少あり |

| 6 | 調剤業務 | 6-1 煩雑化 | あり | なし | 多少あり |

| 6-2 調剤時間増大 | あり | なし | 多少あり | ||

※1:インタビューフォーム調査により、可能性のある薬品を除外することで回避可能

※2:経口投与ではないため影響はない

表2.簡易懸濁法のメリット

- 調剤時問題点の解決

- 投与時の問題、経管栄養チューブ閉塞の回避

-

配合変化の危険性の減少

- 粉砕法:粉砕して配合した後投与日数期間、配合変化の危険性がある

- 簡易懸濁法:投与前水に入れる10分間のみ

-

投与可能薬品の増加

- 錠剤・カプセル剤全1,003薬品中

- 粉砕法:694薬品(69%)

- 簡易懸濁法:850薬品(85%)

- 投与時に再確認ができる→リスクの回避

- 中止・変更の対応が容易→経済的ロスの削減

- 細いチューブの使用可能→患者QOLの向上

【参考図書・文献】

「内服薬 経管投与ハンドブック 第2版」(監修:藤島一郎、執筆:倉田なおみ)、じほう(2006)

「月刊薬事2007年3月(Vol.49/No.3)特集:医療現場に広がる簡易懸濁法」、じほう(2007)

簡易懸濁可否情報

共有システム

医療用医薬品の簡易懸濁法適用可否の情報を会員専用のデータベースシステムとして公開しています。

「内服薬

警官投与ハンドブック第4版(じほう)」の他、日本服薬支援研究会会員が登録した情報を参照できます。

新規にご入会いただきました会員の方は、事務処理の都合上、 ご利用までに約1ヶ月お時間をいただいておりますのでご了承下さい。